Les Juifs, comme les Chrétiens et les Musulmans, croient en un Dieu unique. A priori, il s’agit bien du même Dieu, identifié comme le Dieu d’Abraham. Le patrimoine commun entre ces trois « monothéismes » se résume en trois points. Dans chacune de ces religions :

- Dieu est créateur : l’homme vient de Dieu et retourne à Dieu ;

- Dieu aime ses enfants : miséricorde et pardon sont accordés aux croyants ;

- la mort est un passage et non un terme, d’où une véritable espérance dans la vie éternelle.

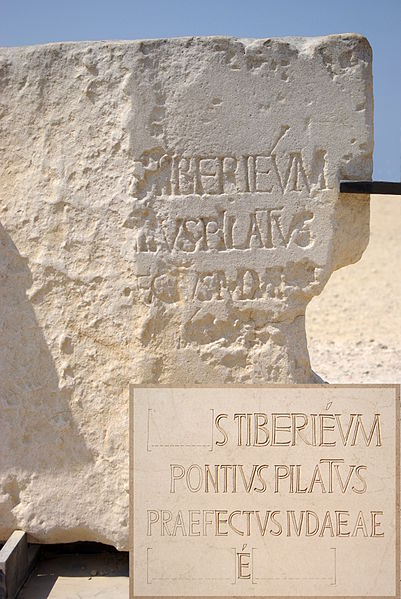

Au-delà des valeurs communes, existent de réelles différences. Pour les chrétiens, Jésus-Christ fils de Dieu a révélé le Père. Dieu nous aime tant qu’il est devenu un être humain parmi nous, et a tout donné, jusqu’à donner sa vie pour que nous vivions. Jésus-Christ a changé notre compréhension du visage de Dieu. En lui nous pouvons le connaître.

Jésus dit à la Samaritaine :

« Femme, crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient — c’est maintenant — où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car tels sont les adorateurs que le Père cherche. »

Jean 4.21-23